ग्लोबल वॉर्मिंग क्या है?

ग्लोबल वॉर्मिंग एक ऐसी स्थिति है जिसमें पृथ्वी का वैश्विक तापमान (औसत सतह तापमान) मानव गतिविधियों के कारण बढ़ रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण है ग्रीनहाउस गैसें (GHGs) जैसे कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂), मीथेन (CH₄), और नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O) का बढ़ता उत्सर्जन। ये गैसें सूर्य की किरणों से आने वाली गर्मी को पृथ्वी के वातावरण में रोक लेती हैं, जिससे ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा होता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी को जीवन के लिए उपयुक्त रखती है, लेकिन जब इन गैसों का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है, तो यह ग्लोबल वॉर्मिंग का रूप ले लेती है।

मानव गतिविधियाँ जैसे जीवाश्म ईंधन (कोयला, तेल, और गैस) का जलाना, वनों की कटाई, और औद्योगिक प्रक्रियाएँ इन गैसों के उत्सर्जन को बढ़ावा देती हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के अनुसार, 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष था, जिसमें वैश्विक तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर (1850-1900) से 1.55 डिग्री सेल्सियस अधिक था।

भारत पर ग्लोबल वॉर्मिंग का प्रभाव

भारत, जो विश्व की 17.7% जनसंख्या का घर है, ग्लोबल वॉर्मिंग के प्रभावों के लिए अत्यंत संवेदनशील देश है। इसके प्रभाव देश के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, स्वास्थ्य, जल संसाधन, और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे हैं। आइए इसके कुछ मुख्य प्रभावों पर विचार करें:

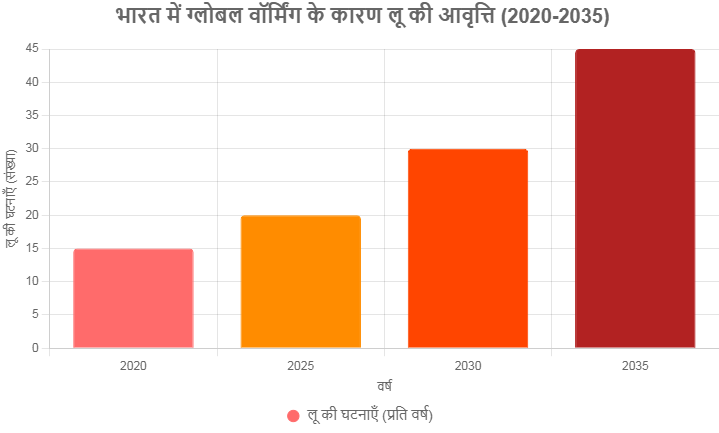

1. तापमान में वृद्धि और लू (हीटवेव्स)

भारत में तापमान 1901 से 2018 तक लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जो वैश्विक औसत से कम है। लेकिन इसके बावजूद, देश में गर्मी के दिन और लू की संख्या व तीव्रता में वृद्धि हुई है। 2018 भारत का छठा सबसे गर्म वर्ष था, और 2004 के बाद से 15 में से 11 सबसे गर्म वर्ष देखे गए हैं।

- प्रभाव: लू के कारण स्वास्थ्य संकट बढ़ रहा है। 1998 में ओडिशा में लू से 2000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी, और 2003 में आंध्र प्रदेश में 1421 लोगों की जान गई। गर्मी के कारण हीटस्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, और दिल के दौरे जैसी बीमारियाँ बढ़ रही हैं।

- भविष्य: अनुमान है कि 2050 तक लू से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या 8 गुना बढ़ सकती है, और सदी के अंत तक यह 300% तक बढ़ सकती है।

2. मानसून में परिवर्तन

भारत की मानसून प्रणाली ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण बदल रही है। 1951 से 2015 तक मानसून वर्षा में लगभग 6% की कमी आई है, विशेषकर इंडो-गंगा मैदानों और पश्चिमी घाटों में।

- प्रभाव: अनियमित मानसून से कृषि उत्पादन प्रभावित होता है, क्योंकि भारत के 56% से अधिक लोग कृषि पर निर्भर हैं। अधिक वर्षा से बाढ़ और कम वर्षा से सूखा जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं। 1987 और 2002-03 के सूखे ने देश के 50% से अधिक फसली क्षेत्र को प्रभावित किया था।

- भविष्य: 2 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि से मानसून अत्यंत अनिश्चित हो जाएगा, और 4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पर हर 10 वर्ष में एक अत्यंत गीला मानसून होने की संभावना है।

3. समुद्र स्तर की वृद्धि

ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण समुद्र का तापमान और जलस्तर बढ़ रहा है। 1951-2015 के दौरान, उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर का समुद्री तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, जो वैश्विक औसत (0.55 डिग्री सेल्सियस) से अधिक है।

- प्रभाव: समुद्र स्तर के बढ़ने से तटीय शहरों जैसे मुंबई, चेन्नई, और कोलकाता में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। अनुमान के अनुसार, 2050 तक समुद्र स्तर 0.6-1.0 मीटर तक बढ़ सकता है, जिससे तटीय क्षेत्र और द्वीकीय राज्य प्रभावित होंगे।

- भविष्य: सदी के अंत तक, यदि उत्सर्जन कम नहीं हुआ, तो समुद्र स्तर 1 मीटर या उससे अधिक बढ़ सकता है। इससे लाखों लोगों का विस्थापन हो सकता है।

4. कृषि और खाद्य सुरक्षा

भारत में कृषि मानसून और तापमान पर निर्भर है। ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण बढ़ता तापमान और अनियमित वर्षा कृषि उत्पादन को प्रभावित कर रही है।

- प्रभाव: गर्मी के कारण गेहूं, मक्का, और चावल जैसी फसलों का उत्पादन कम हो रहा है। एक अध्ययन के अनुसार, 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान वृद्धि से चावल का उत्पादन 3-7% तक कम हो सकता है।

- भविष्य: 2050 तक कृषि उत्पादन में 10-40% की कमी हो सकती है, जो खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है।

5. स्वास्थ्य पर प्रभाव

ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण स्वास्थ्य समस्याएँ भी बढ़ रही हैं। लू के अलावा, गर्मी और आर्द्रता से मलेरिया, डेंगू, और चिकनगुनिया जैसी बीमारियाँ बढ़ रही हैं।

- प्रभाव: मच्छरों के लिए अनुकूल तापमान और वर्षा के कारण इन बीमारियों का प्रसार बढ़ रहा है। 2019 में भारत में डेंगू के 1.3 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए।

- भविष्य: यदि तापमान में वृद्धि जारी रही, तो 2030 तक डेंगू का खतरा 50% तक बढ़ सकता है।

क्या ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण ही इतनी गर्मी पड़ रही है?

हाँ, ग्लोबल वॉर्मिंग का इतनी गर्मी पड़ने में बड़ा योगदान है। वैश्विक तापमान के बढ़ने के कारण भारत में लू की स्थिति में वृद्धि और तीव्रता देखी जा रही है। 2022 में भारत और पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ने वाली लू देखी गई, जिसमें तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। यह स्थिति ग्लोबल वॉर्मिंग के बिना इतनी तीव्र न होती। ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन ने तापमान को बढ़ाया है, जिससे गर्मी के दिन लंबे और अधिक तीव्र हो रहे हैं। हालांकि, यह भी सच है कि प्राकृतिक परिवर्तनशीलता (natural variability) जैसे एल निनो) कुछ हद तक गर्मी को प्रभावित करती है।

भारत में अगले वर्षों में तापमान कितना बढ़ सकता है?

भारत में तापमान वृद्धि का अनुमान विभिन्न जलवायु मॉडलों और उत्सर्जन के परिदृश्यों (scenarios) पर निर्भर करता है। अंतरराष्ट्रीय पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) के अनुसार, यदि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी नहीं आई, तो निम्न प्रभाव हो सकते हैं:

- 2030 तक: भारत में वैश्विक तापमान 1.5-2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इससे लू की संख्या में 2-4 गुना वृद्धि हो सकती है।

- 2050 तक: यदि उच्च उत्सर्जन (RCP 8.5 परिदृश्य) जारी रहा, तो तापमान 2.5-3.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इससे कृषि उत्पादन में 10-20% की कमी और समुद्र स्तर में 0.6-1.0 मीटर की वृद्धि होगी।

- 2100 तक: सदी के अंत तक, तापमान 4-6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जो भारत के लिए विनाशकारी होगा। लू 20-40 दिन तक चल सकती है, और मानसून 40% तक अधिक अनिश्चित हो जाएग

समाधान और भविष्य की दिशा

ग्लोबल वॉर्मिंग से निपटने के लिए भारत को स्थानीय और वैश्विक स्तर पर प्रयास करने होंगे। कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:

- नवीकरणीय ऊर्जा: सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना। भारत ने 2030 तक 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है।

- वनीकरण: वनों की कटाई रोकना और वृक्षरोपण को बढ़ावा देना।

- उत्सर्जन नियंत्रण: उद्योगों और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए सख्त नियम लागू करना।

- जलवायु अनुकूलन: बाढ़, सूखा, और लू से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।

- जागरूकता: जनता को ग्लोबल वॉर्मिंग के प्रभावों और समाधानों के बारे में शिक्षित करना।

निष्कर्ष

ग्लोबल वॉर्मिंग भारत के लिए एक गंभीर चुनौती है, जो देश की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, और समाज को प्रभावित कर रही है। बढ़ता तापमान, अनियमित मानसून, समुद्र स्तर की वृद्धि, और स्वास्थ्य संकट इसके प्रमुख प्रभाव हैं। यदि समय रहते उत्सर्जन को कम करने और जलवायु अनुकूलन के उपाय नहीं किए गए, तो भारत को और गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति और सरकार को मिलकर इस समस्या से निपटने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। एक टिकाऊ और हरा-भरा भविष्य हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।